« Souviens-toi de ceux qui sont restés là-bas ! » CNRD 2025-2026

« Souviens-toi de ceux qui sont restés là-bas ! »

Shoah, Résistance et Déportation : deux passeuses de mémoire au lycée

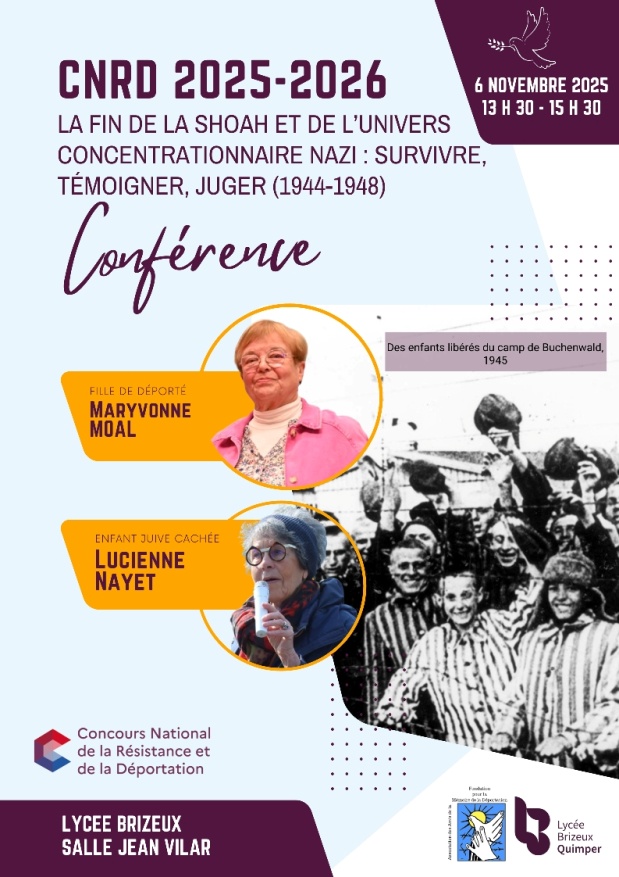

Le jeudi 6 novembre 2025, la salle Jean Vilar du lycée Brizeux a réuni une centaine d’élèves venus assister à une conférence riche en émotion et en enseignements. Le thème abordé était celui du Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) 2025-2026 : « La fin de la Shoah et de l’univers concentrationnaire nazi : survivre, témoigner, juger (1944-1948) ».

Parmi les participants, on comptait la classe de Terminale 3 ainsi que tous les volontaires du lycée engagés dans le projet CNRD, rejoints par trente collégiens du collège Brizeux, accompagnés de leur professeure Patricia Martel et de la principale-adjointe, Madame Fages. Cette mobilisation souligne l’importance de la transmission de la mémoire collective et de l’éducation citoyenne dans les établissements scolaires locaux.

« Dénoncé par un camarade d’école »

Deux témoins majeurs ont pris la parole, partageant des récits poignants et profondément humains.

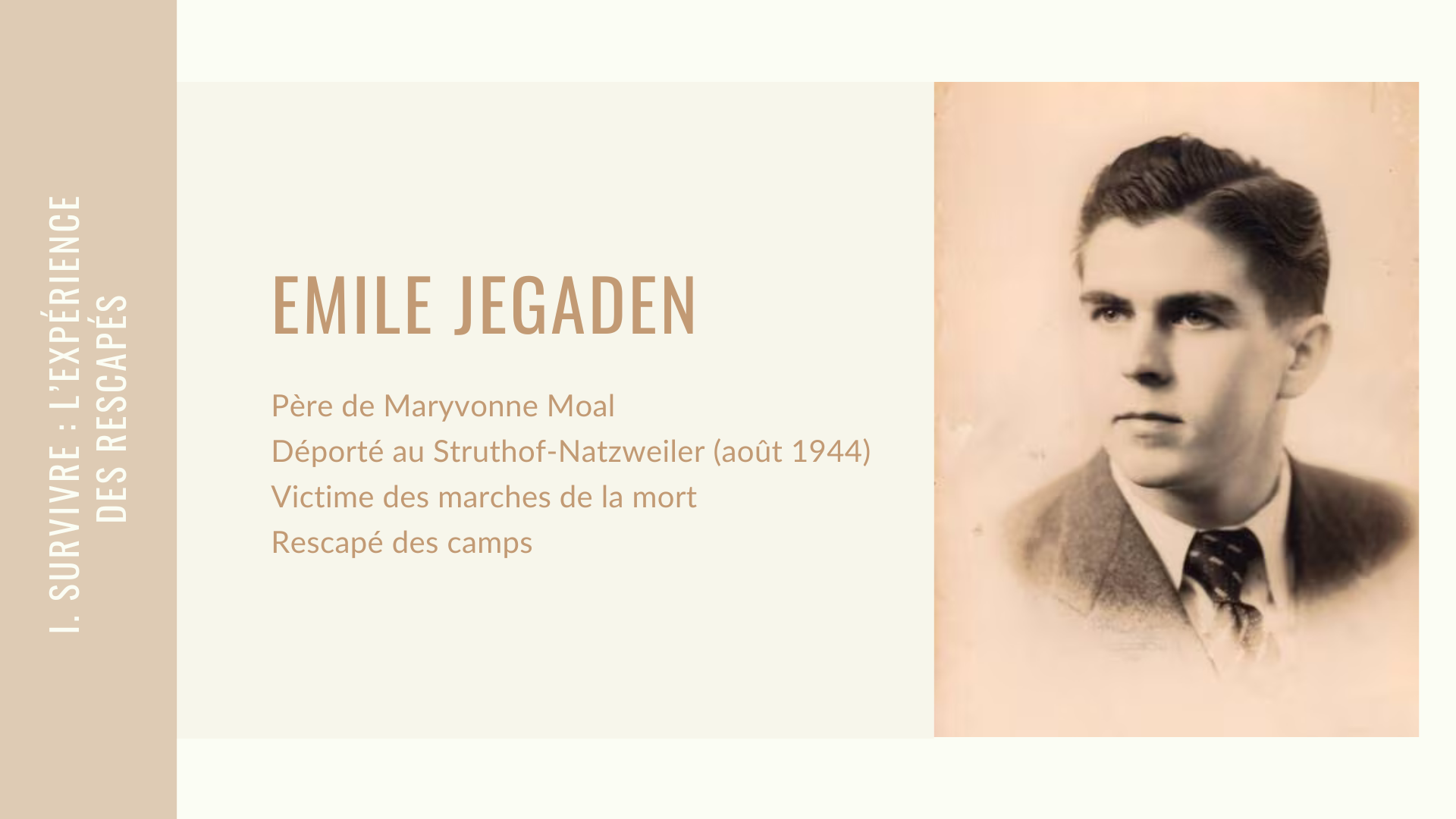

Maryvonne Moal, fille d’Émile Jegaden, résistant breton déporté au camp de concentration de Natzweiler-Struthof – qualifié de « machine à broyer, à anéantir, à tuer, par le travail et les terribles conditions de vie » – a raconté le parcours de son père, son engagement dans la Résistance, son arrestation, sa déportation puis sa survie. À travers ce récit, elle fait revivre cette page tragique de l’histoire en retraçant le destin d’une famille marquée à jamais par la guerre.

Une assemblée très à l’écoute

« Il ne reviendra pas »

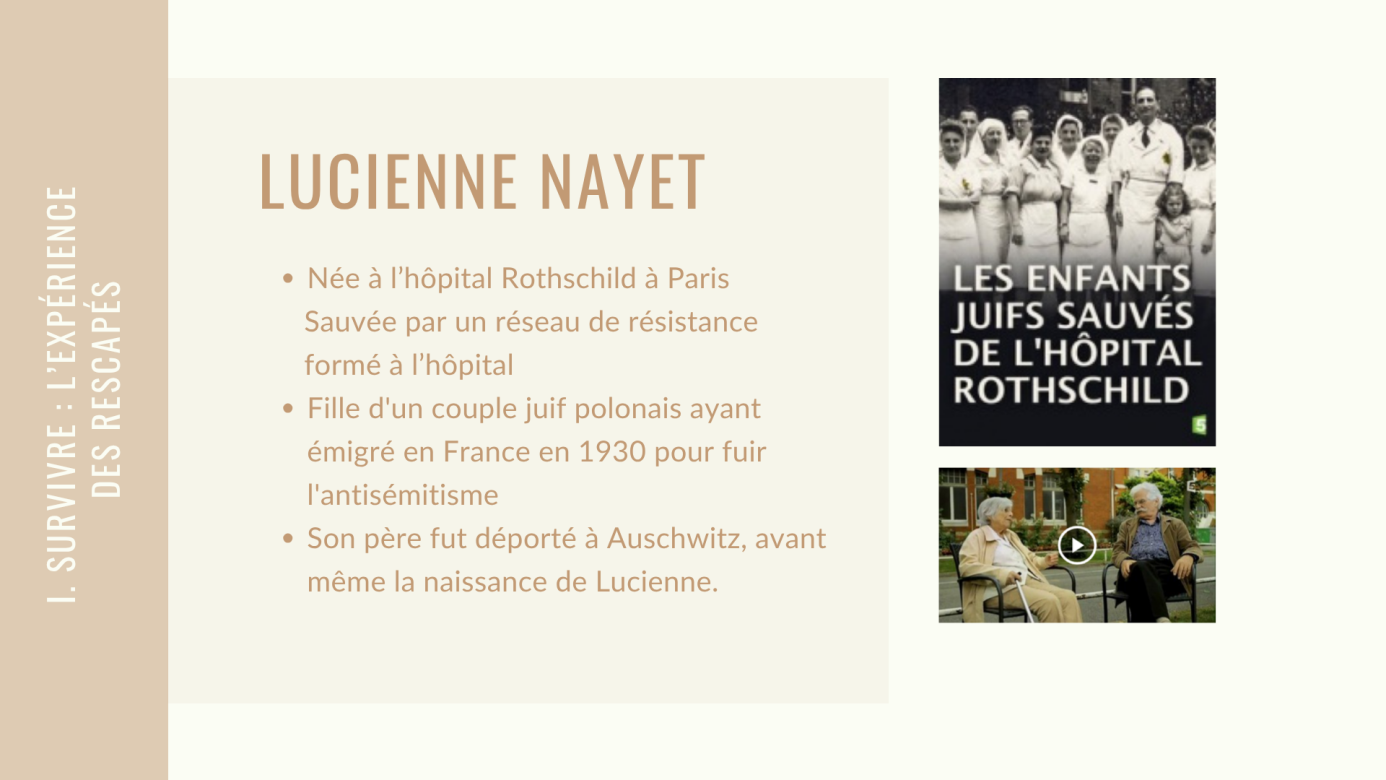

Lucienne Nayet, ancienne enfant juive cachée pendant la Seconde Guerre mondiale après l’assassinat de son père, déporté à Auschwitz, « parti en fumée » a livré un témoignage intense sur ses années d’enfant cachée mais aussi sur sa lutte constante contre l’antisémitisme, le négationnisme et la haine. Présidente du Réseau des musées de la Résistance nationale, elle incarne la mémoire avec force et conviction, exhortant les jeunes à ne jamais oublier. Elle confesse néanmoins la difficulté, encore aujourd’hui, de raconter son histoire : « Je dors mal la nuit, avant de témoigner. C’est trop lourd. »

À la Libération, Lucienne, sa mère et sa sœur rentrent à Paris. Mais leur logement est occupé : une autre famille y a emménagé et a changé les serrures. Grâce au Docteur Fleurot (le grand-père de l’actrice Audrey Fleurot), qui les a déjà soutenues, elles trouvent un nouveau logement, si exigu que Lucienne doit être envoyée à la campagne chez une famille d’accueil.

Mais chaque week-end, elle accompagne sa mère et sa soeur à l’hôtel Lutetia, où elles espèrent retrouver leur père parmi les déportés survivants. Un jour, un homme du même convoi que lui leur apprend la terrible vérité : leur père ne reviendra pas. Cet homme, dont la femme est aussi morte dans les chambres à gaz, tient une fabrique. Il embauche la mère de Lucienne, devient son compagnon, puis son époux. Enfin, les deux sœurs et leur mère peuvent s’installer ensemble.

Cette histoire, Lucienne Nayet l’a reconstruite bien plus tard. Sa mère, pour les protéger, n’avait jamais rien raconté. « Combien de temps cela vous a-t-il pris de reconstituer votre passé ? », lui a demandé une lycéenne. « Vers 17-18 ans, j’ai commencé à m’intéresser à l’Histoire. J’étais alors une enfant turbulente à l’école, souvent révoltée sans savoir pourquoi. Mais ce n’est qu’en 1988 que j’ai entrepris des recherches sur ma propre vie. » Elle a aussi retrouvé sa famille d’accueil, à laquelle elle était profondément attachée.

Cette « enfance brisée », elle la porte encore en elle, non seulement à cause des souffrances endurées, mais aussi en raison de son statut d’apatride. Non déclarée à la naissance, elle n’a jamais existé sur les registres officiels.

« La pierre n’existe plus »

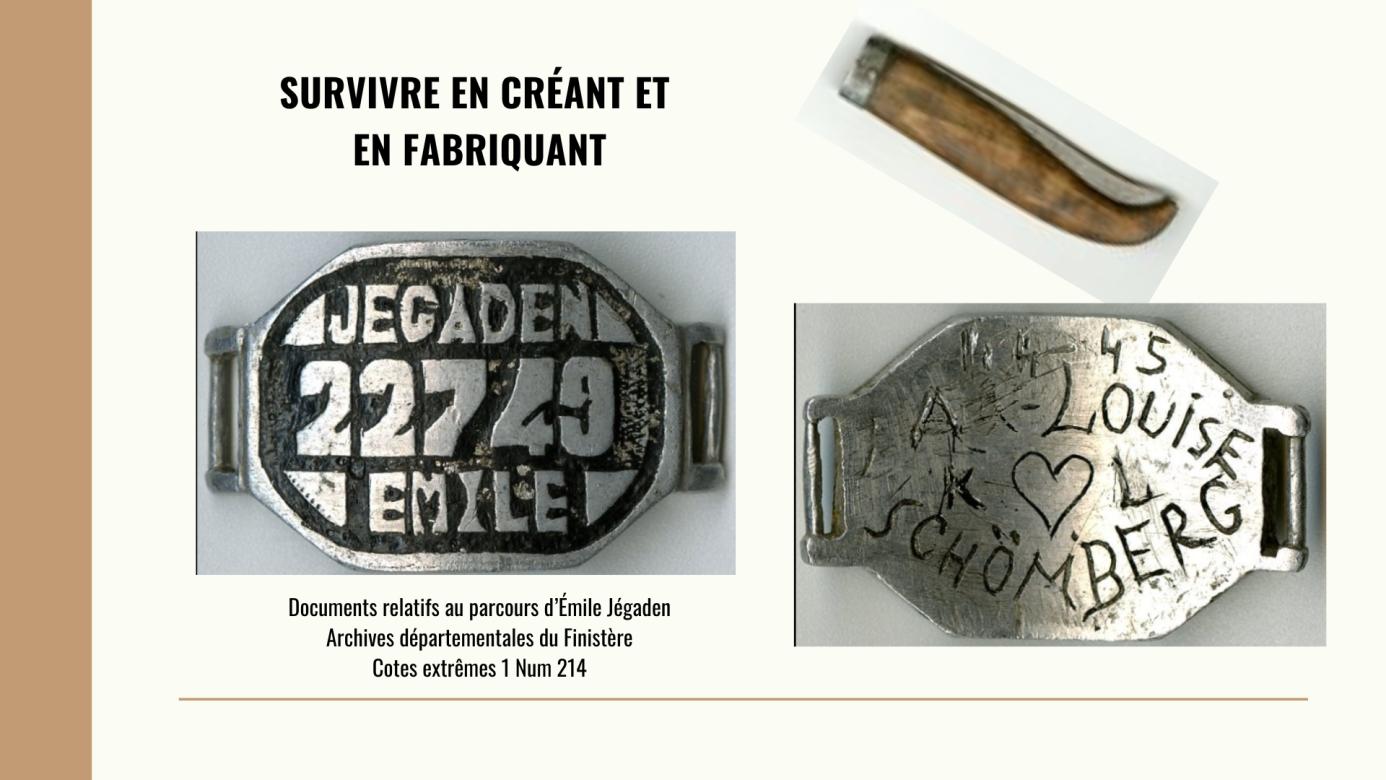

Le récit d’Émile Jegaden, relaté par sa fille, est également poignant. Survivant soumis au supplice de la pierre, un jeu cruel infligé par les Nazis, il racontait avoir inventé une stratégie mentale pour tenir le coup : « Je porte la pierre. Si je pense qu’elle est lourde, je vais tomber. Alors je fais abstraction de la pierre, elle n’existe plus : à la place, je regarde la beauté du paysage. C’est elle qui m’a sauvé. » Malgré les épreuves terribles, dont les marches de la mort à pied, durant 390 km, dans le froid et la neige, Émile a conservé sa foi dans l’Homme, comme en témoignent ses nombreux engagements en faveur des droits humains durant tout le reste de sa vie. Pour survivre à cette barbarie, souligne Lucienne, « il fallait rester des hommes, rester des femmes, ne pas devenir des bêtes, garder sa dignité, garder ses valeurs ». Message reçu 5 sur 5 par l’auditoire.

Sauvé par la chance et par des… asticots

Grâce à un élan de solidarité, Émile a pu s’évader de la colonne de déportés avec quatre camarades. Gravement blessé aux jambes, il a échappé à une septicémie mortelle grâce aux asticots, qui ont nettoyé ses plaies. Il a pourtant vacillé, les gardes du camp, lâchant sur lui un molosse entraîné à tuer. Mais, contre toute-attente, le chien féroce s’est arrêté net en approchant d’Emile. « J’ai survécu parce que j’ai eu de la chance. Mais je ne suis pas un survivant, je suis un revenant », aimait-il à affirmer, croyant en sa bonne étoile et persuadé qu’il retrouverait sa fiancée, Louise (devenue par la suite la mère de Maryvonne).

Cette conférence a suscité de nombreuses questions, montrant l’engagement des élèves qui veulent comprendre cette horreur pour mieux défendre les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité. Les intervenantes ont insisté sur l’importance du témoignage direct pour lutter contre l’oubli, ainsi que sur la vigilance nécessaire face aux crispations identitaires et aux discours haineux.

Maryvonne Moal a rappelé que la hantise de son père Émile était « que ça revienne ». Sa lutte perpétuelle fut de dénoncer le racisme, les discriminations et l’antisémitisme. Il répétait que « la vie, toute forme de vie, doit être respectée ». En conclusion, Maryvonne a lancé un appel fort : « Si on oublie ce qui s’est passé, ce que des hommes peuvent faire à d’autres hommes, ça peut recommencer. Pour éviter cela, il faut préserver la démocratie et se battre pour elle, pour la préserver. »

« Nous donnons vie aux disparus »

Enfin, en témoignant, Lucienne Nayet et Maryvonne Moal cherchent à défendre des valeurs fondamentales – celles promues par la République et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 – mais aussi à « donner vie à [leurs] parents ». Citant l’historien Pierre Vidal-Naquet, à la suite d’une question d’élève sur le négationnisme, elles rappellent que : « On a affaire à des assassins. On assassine les morts en assassinant la mémoire, et on les assassine pour la seconde fois. » (Les Assassins de la mémoire, 1987).

Maryvonne Moal (micro en mains) et Lucienne Nayet

Cette rencontre, inscrite dans le cadre du Concours national de la Résistance et de la Déportation, réaffirme combien la transmission historique et la pédagogie de la mémoire restent essentielles pour l’éducation civique des nouvelles générations, afin de bâtir une société plus juste et respectueuse des droits humains.

Les échanges se prolongent en petit comité après la Conférence

Lycée Brizeux, 6 novembre 2025 (DLF)