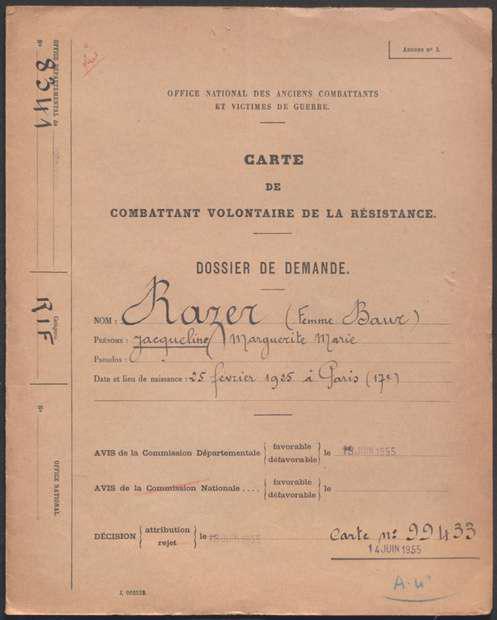

Résistante de Brizeux : Jacqueline Razer

La Résistante Jacqueline Razer : une lycéenne engagée, capturée, évadée

Jacqueline Razer (1925-2005), élève au lycée Brizeux de Quimper, a incarné l’engagement précoce et sans faille de la jeunesse bretonne dans la Résistance. De son adhésion à l’Union des Femmes Françaises (UFF) à son rôle d’agent de liaison auprès des troupes américaines, son parcours témoigne d’une audace et d’une détermination hors du commun, mais aussi de la barbarie dont furent victimes les résistants.

L’éveil d’une Résistante au lycée Brizeux au cœur du groupe Marceau

Née à Paris de parents finistériens le 25 février 1925, Jacqueline Marguerite Marie Razer incarne le courage et l’engagement de la jeunesse française durant l’Occupation allemande. En octobre 1943, alors scolarisée au lycée Brizeux, Jacqueline rejoint l’UFF de Quimper, une organisation féminine proche du Front National qui s’engage dans la lutte clandestine contre l’occupant. Elle entre aussi en contact avec la Croix-Rouge française pour recueillir des informations sur les détenus (prisonniers à Mesgloaguen et à Saint-Charles) et les renseigner à la Résistance. Dès novembre de la même année, elle est recrutée par André Pellen (alias Max) au sein du groupe Marceau. Sous le nom de code « Camille Chevreuil », elle co-dirige alors, en compagnie d’Anne Corre, la section féminine qui comprend également Eliane Burckel, Yvette Bicrell et Mademoiselle Pouliquen.

Dans la clandestinité : action et danger

À partir de janvier 1944, Jacqueline bascule dans la clandestinité. A la demande du colonel Berthaud, responsable du groupe Libération-Nord dans le Finistère, elle traque les agents français à la solde des Allemands (en particulier Bernard Massotte et Joseph Bonis), devient agent de liaison, participe à des actions de sabotage et distribue des tracts. En mars, elle rejoint le maquis avec le groupe Marceau et participe au ravitaillement. Le groupe féminin contribue également à l’habillement en tricotant pull-overs, chaussettes, et en collectant des bons de textiles.

Le 25 avril 1944, ses renseignements permettent l’élimination du collaborateur Bernard Massotte à Quimper. Cette action la contraint à rejoindre le maquis avec son amie Anne Corre. Elles se réfugient alors à Douarnenez, puis à Brest. Le 23 mai 1944, Jacqueline et Anne sont arrêtées par la Gestapo à Brest, suite à une dénonciation. Incarcérées à la prison de Kérinou (Außenkommando de Brest), elles sont ensuite emprisonnées à Saint-Charles à Quimper puis à Rennes, avant d’être déportées vers l’Allemagne par le convoi du 3 août 1944. Durant sa détention dans les prisons allemandes, Jacqueline est soumise à des exactions particulièrement odieuses. Elle sert en effet de cobaye pour des expériences médicales et subit des injections dont les conséquences la marqueront à vie.

L’évasion du « Train de Langeais » et la poursuite du combat

Jacqueline est déportée vers l’Allemagne mais lors du transport vers le camp de Ravensbrück, elle profite du bombardement du convoi, au niveau de Langeais, par les forces alliées, pour s’échapper. Le 6 août 1944, alors que le « Train de Langeais » est à l’arrêt près de cette ville en raison de la destruction du pont ferroviaire de Cinq-Mars-la-Pile, il est mitraillé par des chasseurs alliés. Profitant de la confusion et du chaos provoqués par le bombardement, Jacqueline parvient à s’échapper du convoi. Elle reprend alors son engagement en devenant agent de liaison entre les Forces françaises de l’intérieur (F.T.P) de la Compagnie Loches et les troupes américaines.

Une mémoire honorée

|

Elle est décédée le 17 avril 2005 à Ballainvilliers (91) à l’âge de 80 ans. Son parcours exceptionnel, marqué par l’engagement, le danger et l’évasion, fait de Jacqueline Razer une figure emblématique de la Résistance bretonne. La plaque commémorative installée au lycée Brizeux de Quimper où elle fut élève pendant la guerre, permet d’honorer sa mémoire et celle de ces lycéennes et lycéens symbolisant la jeunesse résistante. Son courage extraordinaire face à l’oppression nazie reste un exemple pour les générations futures. Son histoire, longtemps méconnue comme celle de tant d’autres résistants, mérite d’être transmise aux générations futures. |

|